アイリーア8mg導入期3回投与による初期治療のご提案

DME(diabetic macular edema):糖尿病黄斑浮腫

アイリーア8mgの承認された効能又は効果(抜粋):糖尿病黄斑浮腫

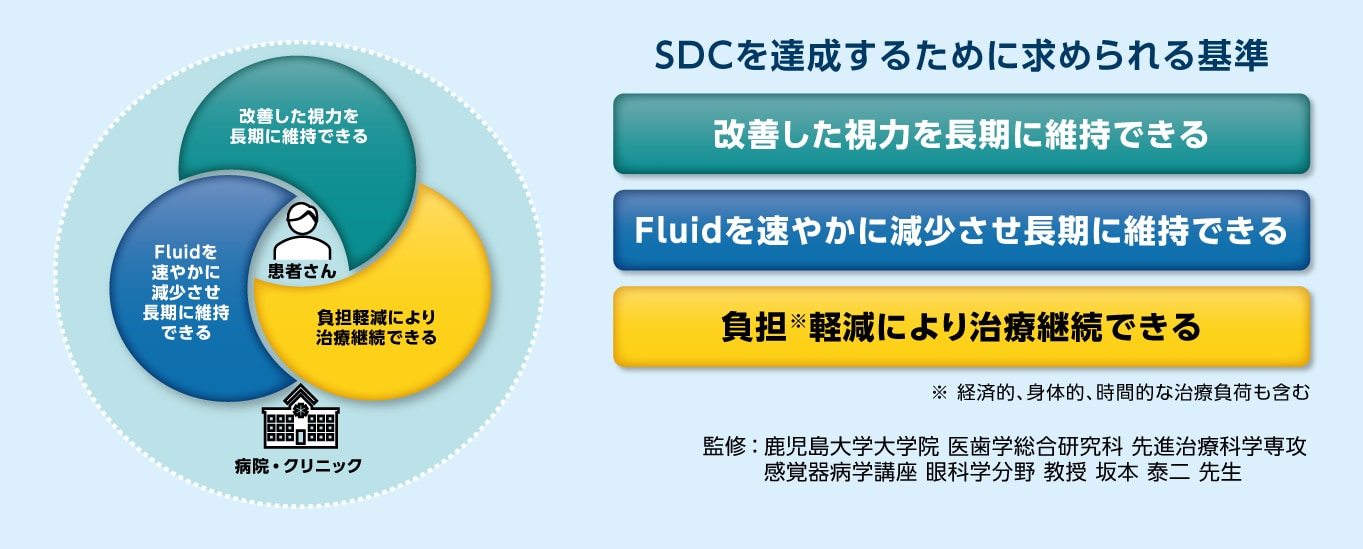

黄斑疾患治療において、疾患活動性を示す血管新生や血管透過性亢進などの病態を持続してコントロールし、長期的に視力低下を防ぐことが重要であり、 Sustainable Disease Control(SDC)とはその治療達成を目指した治療目標です

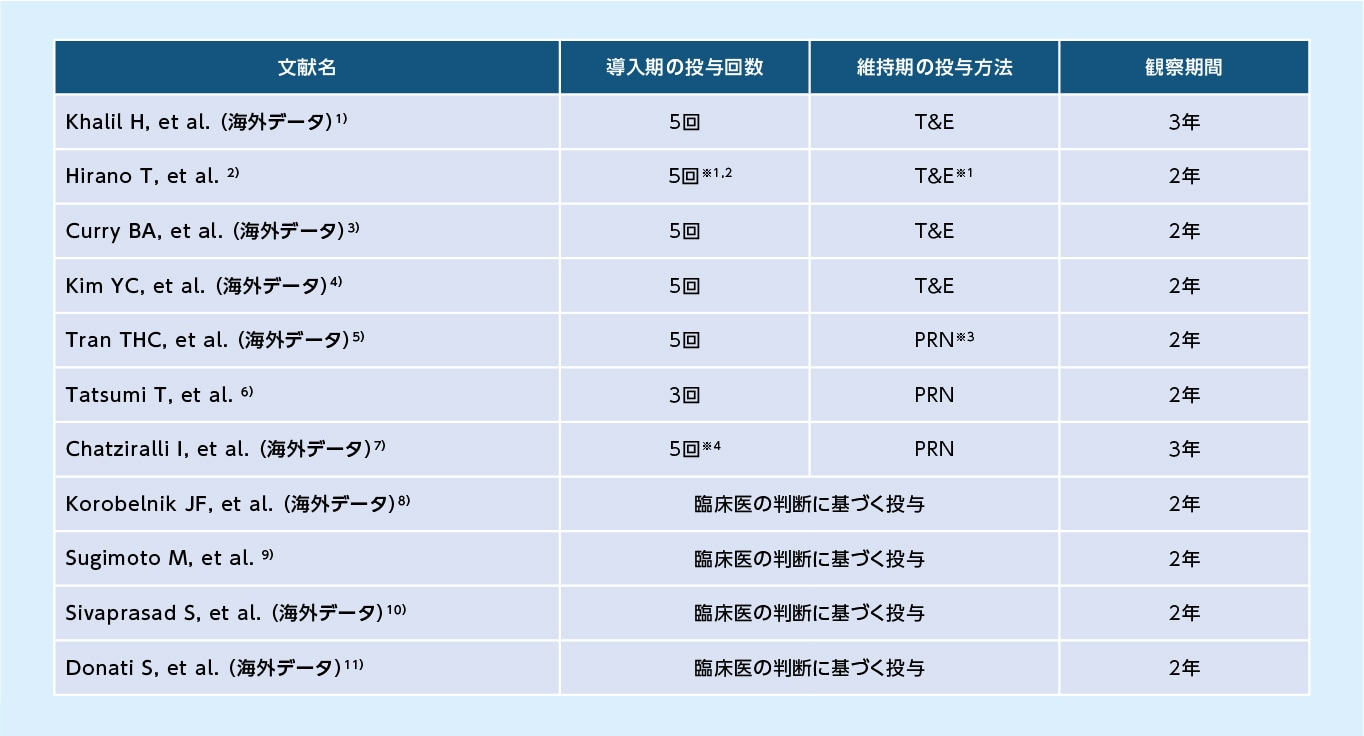

DMEを対象としたAflibercept 2mgの実臨床下での臨床研究では、主に5回の導入期投与後のT&EまたはPRN投与、初回から臨床医の投与基準に従った投与等、様々な投与方法が報告されています

Aflibercept 2mgを用いた実臨床下での臨床研究(単群、観察期間2年以上:2025年2月現在)

※1

網膜光凝固併用

※2

導入期は基本的に5回投与とするが、3回投与後再投与基準に該当しない場合はT&E期に移行した

※3

2年目の投与はT&EまたはObserve and Planであった

※4

初回5回毎月投与を設定しないことも選択可能であった

T&E:

Treat and Extend、PRN(pro re nata):必要に応じ、随時

1)Khalil H, et al.: J Ophthalmol. 2023; 2023: 3165965.

2)Hirano T, et al.: Sci Rep. 2021; 11: 4488.

3)Curry BA, et al.: Ophthalmol Ther. 2020; 9: 87-101.

4)Kim YC, et al.: Sci Rep. 2020; 10: 22030.

5)Tran THC, et al.: Clin Ophthalmol. 2022; 16: 603-609.

6)Tatsumi T, et al.: Sci Rep. 2022; 12: 10672.

7)Chatziralli I, et al.: Semin Ophthalmol. 2024; 39: 96-101.

8)Korobelnik JF, et al.: Sci Rep. 2022; 12: 18242.

9)Sugimoto M, et al.: Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2022; 260: 3489-3498.

10)Sivaprasad S, et al.: Eye(Lond). 2023; 37: 2753-2760.

11)Donati S, et al.: Ophthalmol Ther. 2024; 13: 161-178.

PHOTON試験では、試験薬(アイリーア8mg)の導入期の投与回数は3回、維持期の最長投与間隔は24週に設定されました

Aflibercept 2mgを対照とした抗VEGF薬の第Ⅲ相臨床試験(DME)(2025年2月現在)

※1

KESTREL/KITE試験:brolucizumab、YOSEMITE/RHINE試験:faricimab、PHOTON試験:aflibercept 8mg

※2

各試験における対照薬の維持期の投与間隔に変更は行われなかった。

※3

各試験における試験薬の維持期の投与間隔は疾患活動性に基づき変更が行われた。

※4

PTI(personalized treatment interval)群は4回(4週ごと)、Q8W群は6回(4週ごと)

※5

8週または16週

※6

12週間隔投与群、16週間隔投与群のいずれも3回(4週ごと)

※7

12週または16週

※8

52週以降、DRM基準 (短縮)に加え、DRM基準(延長)に従い、基準を満たした場合に投与間隔を4週幅で短縮または延長することとし、最長投与間隔は24週、最短投与間隔は8週とされた。96週目までの期間内に実際の投与の完了が可能であった間隔は最長20週であった。

1)Brown DM, et al.: Am J Ophthalmol. 2022; 238: 157-172.

2)Wykoff CC, et al.: Am J Ophthalmol. 2024; 260: 70-83.

3)Wykoff CC, et al.: Lancet. 2022; 399: 741-755.

4)バイエル薬品社内資料[日本人を含む第Ⅱ/Ⅲ相国際共同試験:PHOTON試験]承認時評価資料

近年のDMEの大規模臨床試験における課題の1つとして、対象患者に占める白人以外の人種、例えばアジア人の割合が限られることが挙げられます

PHOTON試験におけるアジア人の割合は15%でした

DMEの大規模臨床試験の対象患者に占める各人種の割合(2012年~2023年)1)

※1 複数の人種に該当する場合、患者本人が該当するとしたすべてのカテゴリーにカウントされた

※2 報告なし

1)Ibrahim FN, et al.: Eye (Lond). 2025; 39: 1249-1253.

2)Nguyen QD, et al.: Ophthalmology. 2012; 119: 789-801.

3)Korobelnik JF, et al.: Ophthalmology. 2014; 121: 2247-2254.

4)Brown DM, et al.: Am J Ophthalmol. 2022; 238: 157-172.

5)Wykoff CC, et al.: Lancet. 2022; 399: 741-755.

6)Brown DM, et al.: Lancet. 2024; 403: 1153-1163.

日本人を含む第Ⅱ/Ⅲ相国際共同試験:PHOTON試験

(アフリベルセプト2mgに対する非劣性の検証)

バイエル薬品社内資料[日本人を含む第Ⅱ/Ⅲ相国際共同試験:PHOTON試験]承認時評価資料

Brown DM, et al.: Lancet. 2024; 403: 1153-1163.

試験概要

【実施地域】日本、欧州、北米の7ヵ国、138施設

目的

DME患者を対象に、アイリーア8mg12週間隔または16週間隔投与による有効性についてアフリベルセプト2mg8週間隔投与に対する非劣性を検証するとともに、安全性についても検討する

試験対象

DME患者660例(うち日本人:74例)

[主な選択基準]

- 試験眼においてスクリーニング来院時に読影施設で測定したCRTがSD-OCTで300μm以上(またはSpectralis SD-OCTで320μm以上)、中心窩に及ぶDMEを有する、1型または2型糖尿病の18歳以上の男女

- 試験眼のETDRS視力表による最高矯正視力文字数が78~24文字(スネレン視力で20/32~20/320)であり、視力低下の主な原因がDMEである など

[主な除外基準]

- いずれかの眼に糖尿病以外の原因による黄斑浮腫が認められる

- 試験眼に活動性の増殖糖尿病網膜症が認められる

- スクリーニング来院前12週以内に試験眼に汎網膜光凝固術または黄斑光凝固術による治療歴を有する

- スクリーニング来院前12週以内に試験眼に抗VEGF薬の硝子体内投与による治療歴を有する

- スクリーニング来院前16週以内に試験眼に副腎皮質ステロイドの眼内投与または眼周囲投与、あるいは時期を問わず副腎皮質ステロイドの硝子体内インプラント※1による治療歴を有する

- 試験眼に網膜硝子体手術(強膜バックリングを含む)による治療歴を有する

- 試験眼の眼圧が25mmHg以上

- 試験眼に特発性または自己免疫性ぶどう膜炎の既往歴を有する

- スクリーニング来院前12週以内に、いずれかの眼に、眼内の炎症または感染を有する

- コントロール不良の糖尿病(HbA1c 12%超)を有する

- コントロール不良の高血圧(収縮期血圧160mmHg超または拡張期血圧95mmHg超)を有する

- スクリーニング来院前24週以内に脳血管発作または心筋梗塞の既往歴を有する

- 腎不全、透析または腎移植歴を有する など

※1 本邦において未承認かつ未発売

試験デザイン

無作為化二重遮蔽実薬対照比較試験

投与方法

対象患者をアフリベルセプト2mg8週間隔投与群、アイリーア8mg12週間隔投与群、アイリーア8mg16週間隔投与群の3群に1:2:1の比で無作為に割り付け※2、硝子体内投与した。試験薬の投与は片眼のみに実施した。

- 2mg8週間隔投与群:アフリベルセプト2mgを4週間隔で連続5回投与後、8週間隔で投与

- 8mg12週間隔投与群:アイリーア8mgを4週間隔で連続3回投与後、12週間隔で投与

- 8mg16週間隔投与群:アイリーア8mgを4週間隔で連続3回投与後、16週間隔で投与

8mg12週間隔投与群および16週間隔投与群の試験薬投与の詳細は、下部の「投与スケジュール、用法用量の変更」を参照のこと。

※2 ベースラインのCRT(400μm未満、400μm以上)、過去のDME治療(あり、なし)および地域(日本、その他の地域)に基づき層別化した。

主な有効性評価項目

主要評価項目:

48週目における最高矯正視力文字数のベースラインからの変化量

主な副次評価項目:

60週目における最高矯正視力文字数のベースラインからの変化量 など

その他の副次評価項目:

48週目におけるCRTのベースラインからの変化量 など

探索的評価項目:

8mg12週間隔投与群において48週目および96週目まで投与間隔が12週間隔以上であった患者の割合

8mg16週間隔投与群において48週目および96週目まで投与間隔が16週間隔以上であった患者の割合

その他の副次評価項目(48週目の評価)に設定した評価項目の60週目の評価 など

主な安全性評価項目

有害事象、副作用、重篤な有害事象、投与中止に至った有害事象、死亡、眼内炎症反応、眼圧上昇事象、眼圧上昇の程度、高血圧事象、APTC定義による動脈血栓塞栓事象 など

事前に規定されたその他の評価項目

48週目までの投与回数 など

解析計画

主要評価項目および主な副次評価項目において、検定全体のfamily-wiseの第1種の過誤確率を0.025(片側検定)に制御した。主要評価項目および主な副次評価項目における検定の多重性の調整には、下記の階層的検定手順を用い、より上位の階層にランク付けされた仮説を棄却した後にのみ、有意水準0.025(片側)で続く下位の仮説の検定を可能とした※3。

いずれも2mg8週間隔投与群に対する比較検定

階層的検定手順に基づく仮説はすべての患者が60週目を完了(または早期中止)した後に評価した。

主要評価項目を含む48週目までの有効性評価について、60週目完了後のデータによる再解析は実施しなかった。

※3 ⑥において非劣性が示されなかったため、検定を終了した。

検証的な解析(第1種の過誤を考慮し、検出力を考慮し例数設計された解析)

主要評価項目(FAS):

8mg12週間隔投与群および8mg16週間隔投与群の2mg8週間隔投与群に対する非劣性の検証(非劣性限界値-4文字)

第1種の過誤を考慮した解析(検出力を考慮した例数設計はされていない)

主な副次評価項目(FAS):

「60週目における最高矯正視力文字数のベースラインからの変化量」は主要評価項目と同一の方法により解析

探索的な解析

その他の副次評価項目(FAS)、探索的評価項目(FAS、SAF)、事前に規定されたその他の評価項目(SAF)、

部分集団解析:日本人の部分集団解析 など

利益相反

Brown DM, et al.: Lancet. 2024; 403: 1153-1163.

本研究はRegeneronおよびBayerの資金提供により実施され、両社は試験デザイン作成、データ収集、データ解析、原稿作成などに関与した。

著者のうち10名はRegeneronの社員、5名はBayerの社員であり、その他の著者にBayerおよびRegeneronからコンサルタント料、研究資金等を受領している者が含まれる。

CRT(central retinal thickness):中心網膜厚、SD-OCT(spectral domain optical coherence tomography):スペクトラルドメイン光干渉断層撮影、

ETDRS(Early Treatment Diabetic Retinopathy Study):糖尿病網膜症早期治療研究、APTC(Antiplatelet Trialists’ Collaboration)、

DRSS(diabetic retinopathy severity scale):糖尿病網膜症重症度尺度

● 中心網膜厚:中心窩領域(中心窩から直径1mmの範囲)の網膜厚

● FAS(full analysis set):最大の解析対象集団。無作為化され、少なくとも1回の試験薬投与を受けたすべての患者。無作為割り付けされた群に基づき解析を行った。

● SAF(safety analysis set):安全性解析対象集団。無作為化され、少なくとも1回の試験薬投与を受けたすべての患者。実際の投与に基づき解析を行った。

投与スケジュール、用法用量の変更

8mg12週間隔投与群および16週間隔投与群では、16週目以降、DRM基準に従い投与間隔を変更した。

DRM(dose regimen modification):用法用量変更

DRM基準(短縮:16週目以降):

「DMEの遷延または悪化による最高矯正視力文字数の12週目からの10文字超低下」かつ「CRTの12週目からの50μm超増加」

DRM基準(延長:52週目以降):

「最高矯正視力文字数の12週目からの低下が5文字未満」かつ「CRTがOCTで300μm未満※」

※ SD-OCTで300μm未満(Spectralis SD-OCTでは320μm未満)

投与間隔の短縮および延長の基準のいずれも満たさなかった患者は投与間隔を維持した。

糖尿病黄斑浮腫の用法及び用量

アフリベルセプト(遺伝子組換え)として8mg(0.07mL)を4週ごとに1回、通常、連続3回(導入期)硝子体内投与するが、症状により投与回数を適宜減じる。その後の維持期においては、通常、16週ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、8週以上あけること。

Focus on Vision Gain

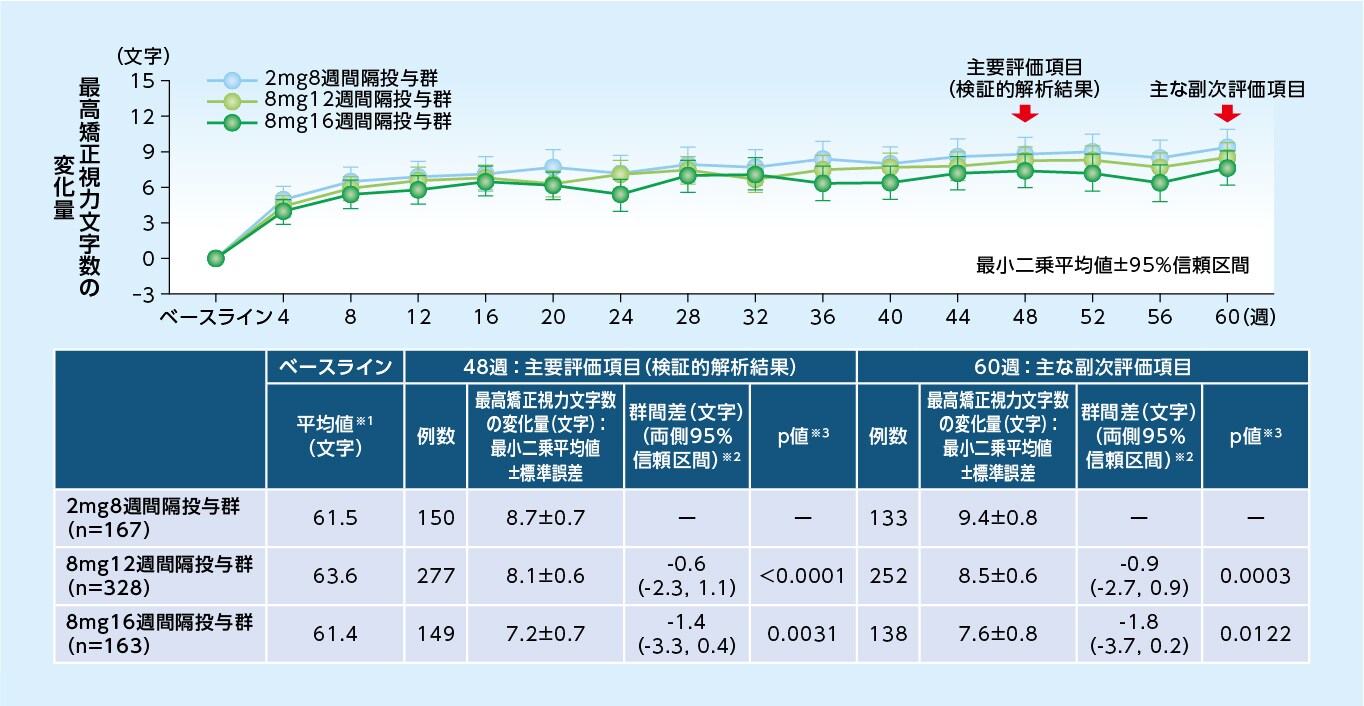

主要評価項目

(検証的解析結果)

48週目における最高矯正視力文字数のベースラインからの変化量は、8mg12週間隔投与群で+8.1文字、8mg16週間隔投与群で+7.2文字であり、2mg8週間隔投与群(+8.7文字)に対する非劣性が検証されました

最高矯正視力文字数のベースラインからの変化量(MMRM、FAS)

※1 実測値 ※2 各群ー2mg8週間隔投与群 ※3 非劣性(非劣性限界値-4文字)の片側検定

●

MMRM(mixed model for repeated measurements):反復測定混合効果モデル。ベースラインの最高矯正視力文字数を共変量、投与群、来院および層別因子[ベースラインのCRT(400μm未満、400μm以上)、過去のDME治療(あり、なし)および地域(日本、その他の地域)]を固定効果とし、ベースラインの最高矯正視力文字数と来院の交互作用項、投与群と来院の交互作用項を含む。

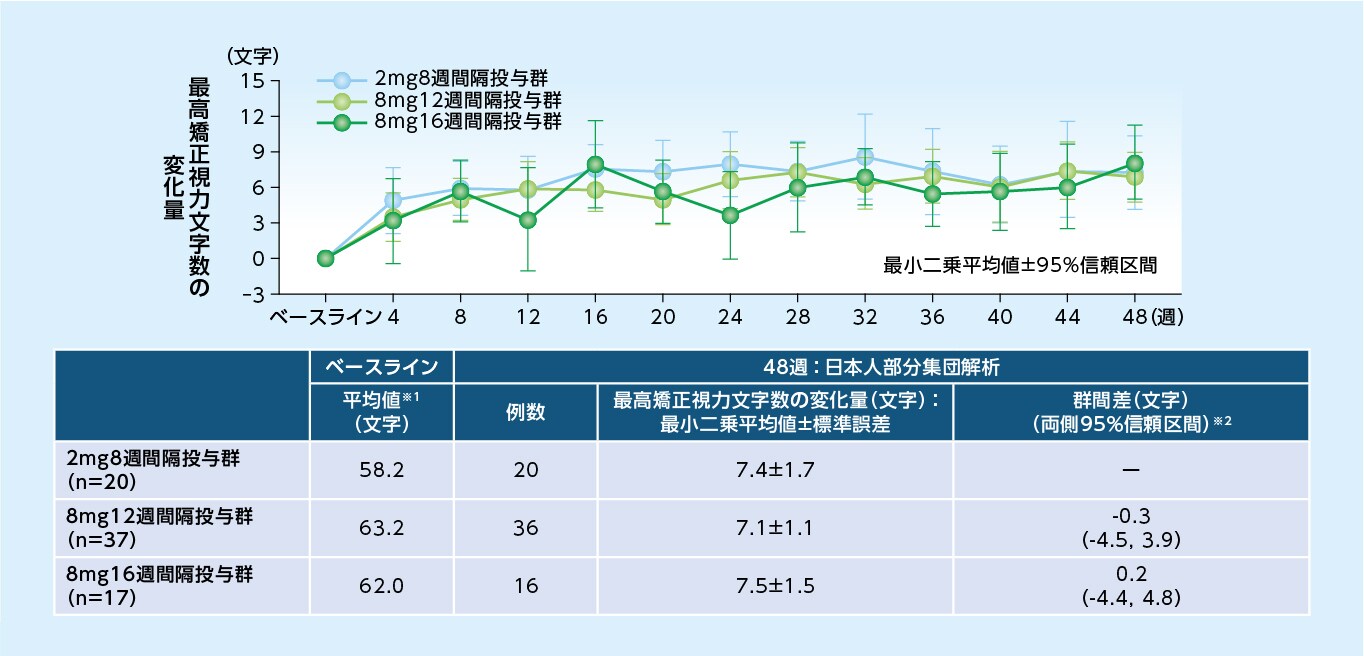

日本人

部分集団解析

日本人集団の48週目における最高矯正視力文字数のベースラインからの変化量は、8mg12週間隔投与群で+7.1文字、8mg16週間隔投与群で+7.5文字、2mg8週間隔投与群で+7.4文字でした

最高矯正視力文字数のベースラインからの変化量(MMRM、FAS)

※1 実測値 ※2 各群ー2mg8週間隔投与群

●

MMRM:ベースラインの最高矯正視力文字数を共変量、投与群、来院および層別因子[ベースラインのCRT(400μm未満、400μm以上)および過去のDME治療(あり、なし)] を固定効果とし、ベースラインの最高矯正視力文字数と来院の交互作用項、投与群と来院の交互作用項を含む。

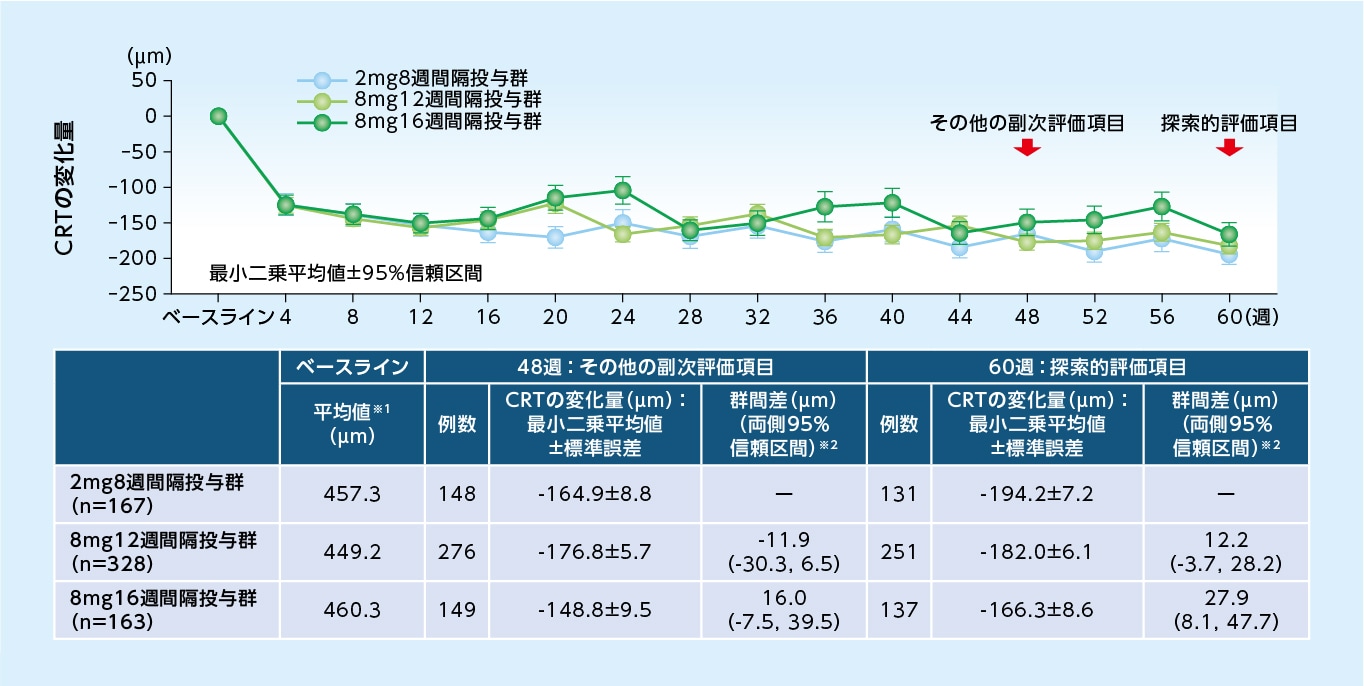

Focus on Fluid Status

その他の

副次評価項目

48週目におけるCRTのベースラインからの変化量は、8mg12週間隔投与群で-176.8μm、8mg16週間隔投与群で-148.8μm、2mg8週間隔投与群で-164.9μmでした

CRTのベースラインからの変化量(MMRM、FAS)

※1 実測値 ※2 各群ー2mg8週間隔投与群

●

MMRM:ベースラインのCRTを共変量、投与群、来院および層別因子[ベースラインのCRT(400μm未満、400μm以上)、過去のDME治療(あり、なし)および地域(日本、 その他の地域)]を固定効果とし、ベースラインのCRTと来院の交互作用項、投与群と来院の交互作用項を含む。

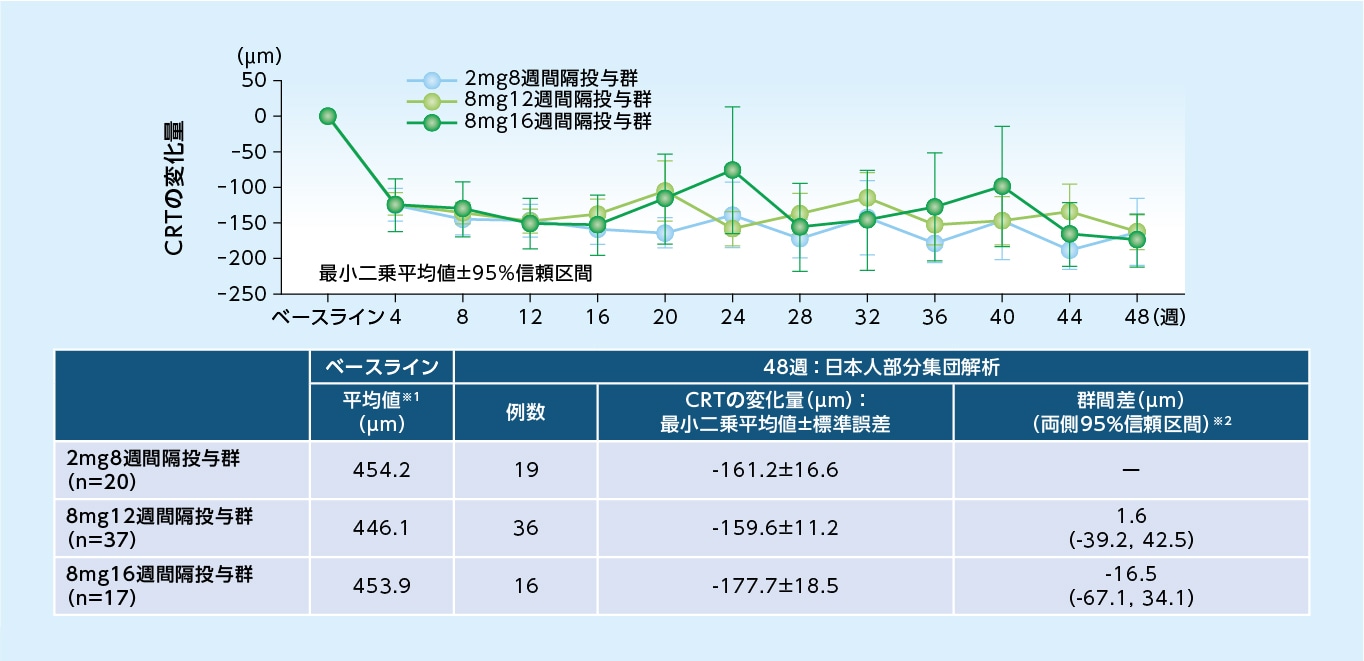

日本人

部分集団解析

日本人集団の48週目におけるCRTのベースラインからの変化量は、8mg12週間隔投与群で-159.6μm、8mg16週間隔投与群で-177.7μm、2mg8週間隔投与群で-161.2μmでした

CRTのベースラインからの変化量(MMRM、FAS)

※1 実測値 ※2 各群ー2mg8週間隔投与群

●

MMRM:ベースラインのCRTを共変量、投与群、来院および層別因子[ベースラインのCRT(400μm未満、400μm以上)および過去のDME治療(あり、なし)]を固定効果 とし、ベースラインのCRTと来院の交互作用項、投与群と来院の交互作用項を含む。

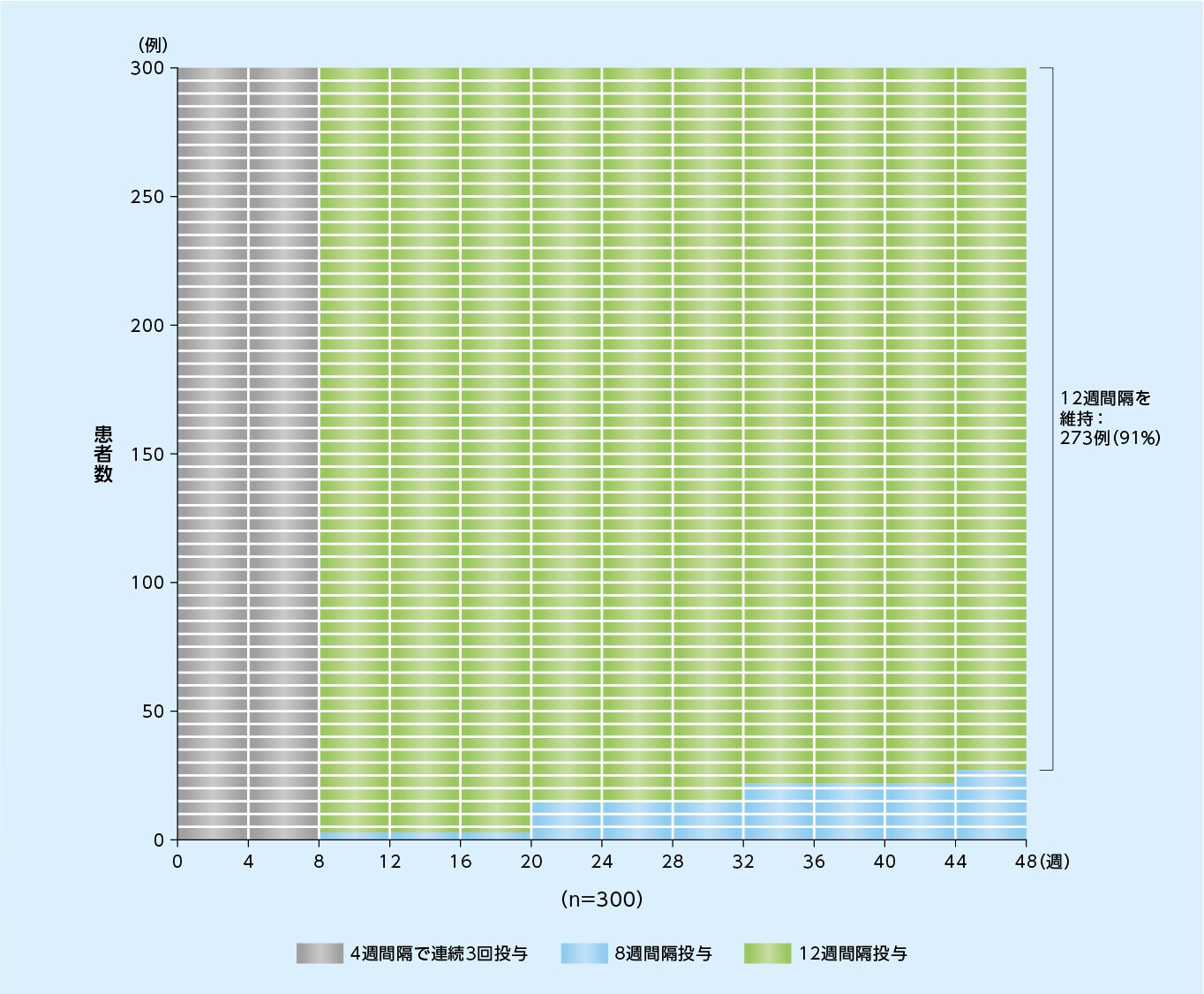

Focus on Treatment Burden

探索的評価項目

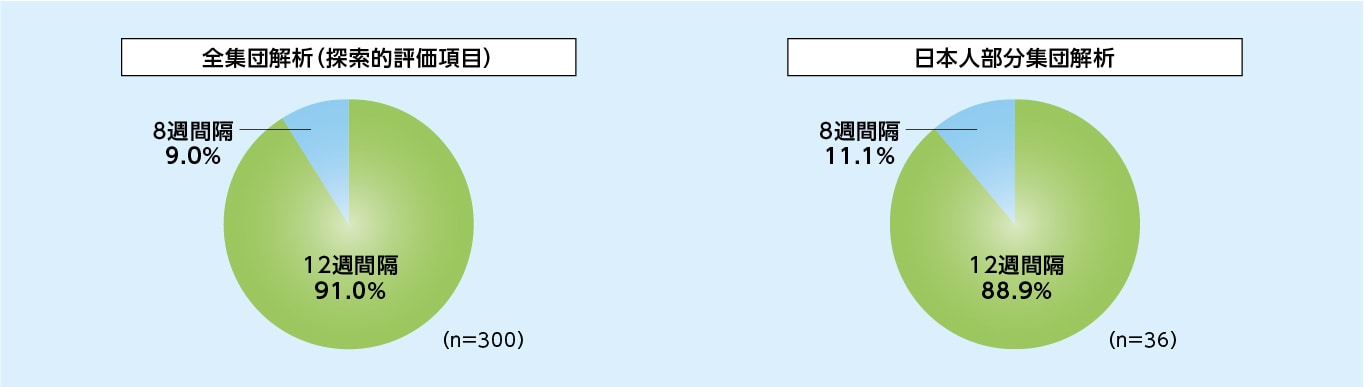

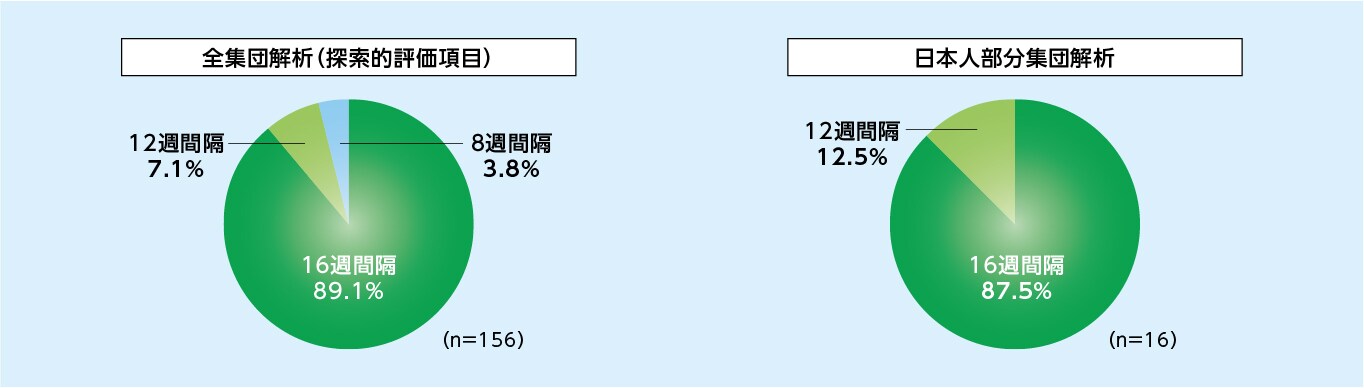

8mg12週間隔投与群において48週目まで投与間隔が12週間隔であった患者の割合は91.0%でした

8mg12週間隔投与群において48週目まで投与間隔が12週間隔以上であった患者の割合(SAF※)

Brown DM, et al.: Lancet. 2024; 403: 1153-1163.

縦の白線は来院、横の白線は患者5例を示す

※ SAFのうち48週目までの投与を完了した患者のみ

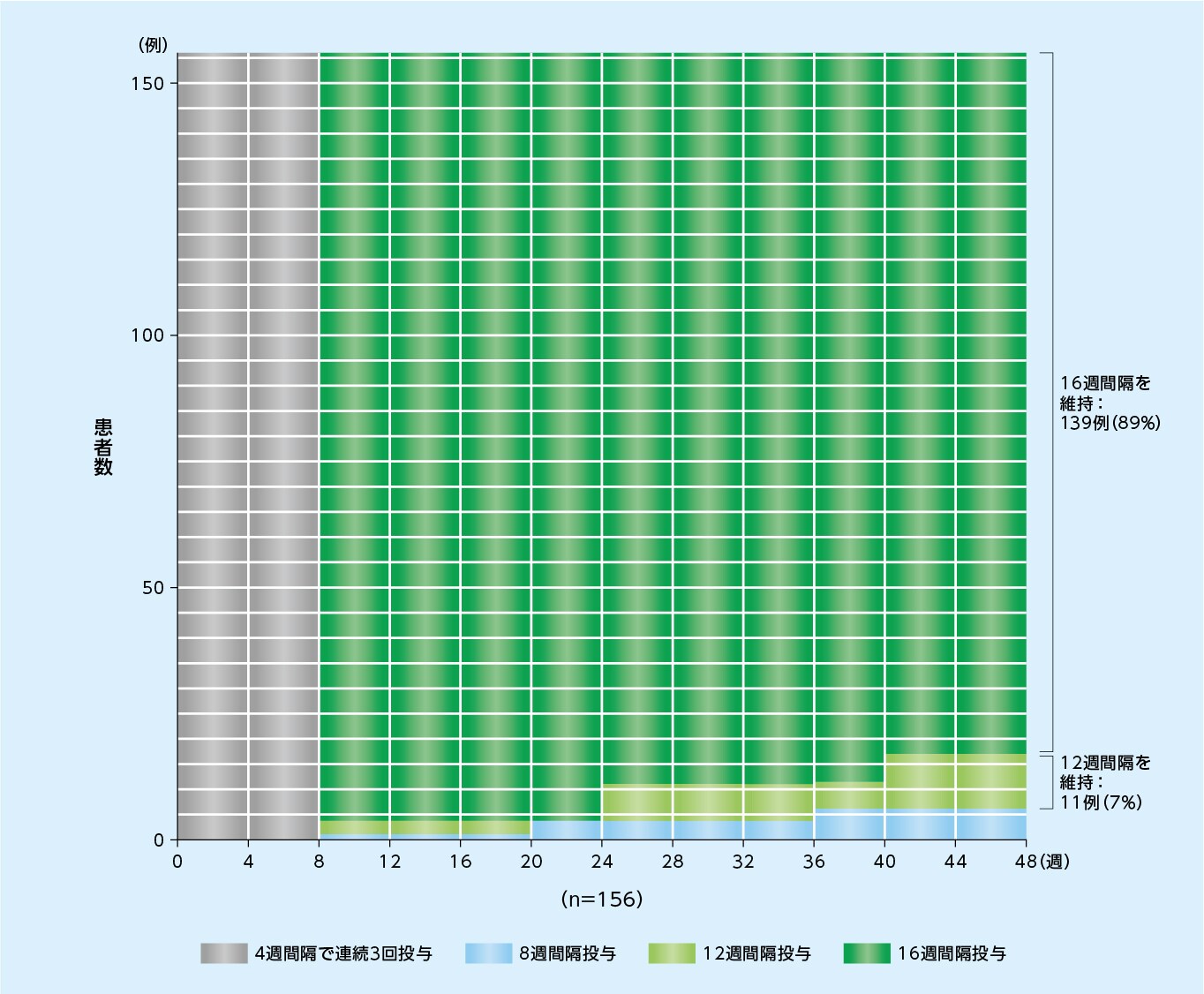

探索的評価項目

8mg16週間隔投与群において48週目まで投与間隔が16週間隔であった患者の割合は89.1%でした

8mg16週間隔投与群において48週目まで投与間隔が16週間隔以上であった患者の割合(SAF※)

Brown DM, et al.: Lancet. 2024; 403: 1153-1163.

縦の白線は来院、横の白線は患者5例を示す

※ SAFのうち48週目までの投与を完了した患者のみ

日本人

部分集団解析

日本人集団の8mg12週間隔投与群において48週目まで投与間隔が12週間隔であった患者の割合は88.9%、8mg16週間隔投与群において48週目まで投与間隔が16週間隔であった患者の割合は87.5%でした

8mg12週間隔投与群における48週目までの最終投与間隔の分布(SAF※)

8mg16週間隔投与群における48週目までの最終投与間隔の分布(SAF※)

※ SAFのうち48週目までの投与を完了した患者のみ

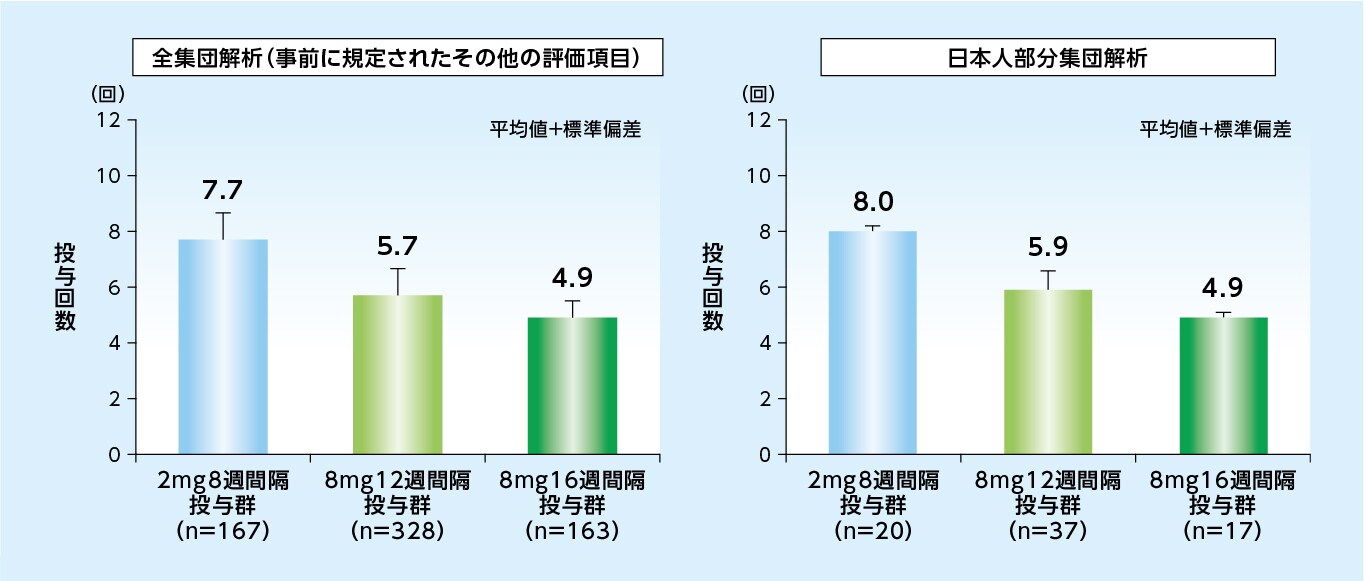

全集団解析(事前に規定 されたその他の評価項目)・ 日本人部分集団解析

全集団および日本人集団における48週目までの投与回数は、8mg12週間隔投与群で5.7回、5.9回、8mg16週間隔投与群でいずれも4.9回、2mg8週間隔投与群で7.7回、8.0回でした

48週目までの投与回数※(試験眼、SAF)

※ 偽注射を除く投与回数

Safety

全集団解析

60週間において、すべての有害事象は8mg12週間隔投与群で328例中 245例(74.7%)、8mg16週間隔投与群で163例中126例(77.3%)、2mg8週間隔投与群で167例中123例(73.7%)に認められました

有害事象(60週間、SAF)

発現例数(発現割合%)

全集団解析

60週間において、各群の主な有害事象、試験薬に関連する重篤な有害事象、試験薬に関連する投与中止に至った有害事象、試験薬に関連する死亡は以下の通りでした

主な有害事象(60週間、SAF)

8mg12週間隔投与群:

高血圧30例(9.1%)、COVID-19が24例(7.3%)、硝子体浮遊物18例(5.5%)、結膜出血14例(4.3%)、上咽頭炎13例(4.0%)、硝子体剥離、貧血、頭痛が各10例(3.0%)

8mg16週間隔投与群:

高血圧25例(15.3%)、COVID-19が18例(11.0%)、白内障9例(5.5%)、貧血8例(4.9%)、結膜出血、上咽頭炎、糖尿病が各7例(4.3%)、点状角膜炎、網膜出血、硝子体浮 遊物、下痢が各6例(3.7%)、尿路感染、高カリウム血症、関節痛が各5例(3.1%)

2mg8週間隔投与群:

高血圧18例(10.8%)、COVID-19、上咽頭炎が各7例(4.2%)、結膜出血、眼圧上昇、糖尿病が各6例(3.6%)、尿路感染、頭痛、急性腎障害、急性呼吸不全が各5例(3.0%)

試験薬に関連する投与中止に至った有害事象(60週間、SAF)

8mg12週間隔投与群:虹彩炎1例

8mg16週間隔投与群:本試験においては認められなかった

2mg8週間隔投与群:本試験においては認められなかった

試験薬に関連する重篤な有害事象、試験薬に関連する死亡(60週間、SAF)

本試験においては認められなかった

MedDRA ver.25.0

EDCの設定上の不具合とデータハンドリング上の問題により、外国人患者における2例6件※の有害事象(いずれも非重篤、試験薬または投与手技との関連なし)がデータセットに反映されなかった。これらの事象は有害事象の集計に含まれていないものの、安全性の評価に影響はないと判断した。

※ 1例[白内障2件(うち1件が試験眼)、硝子体剥離2件(うち1件が試験眼)、および副鼻腔炎1件]、1例[鼻閉1件]

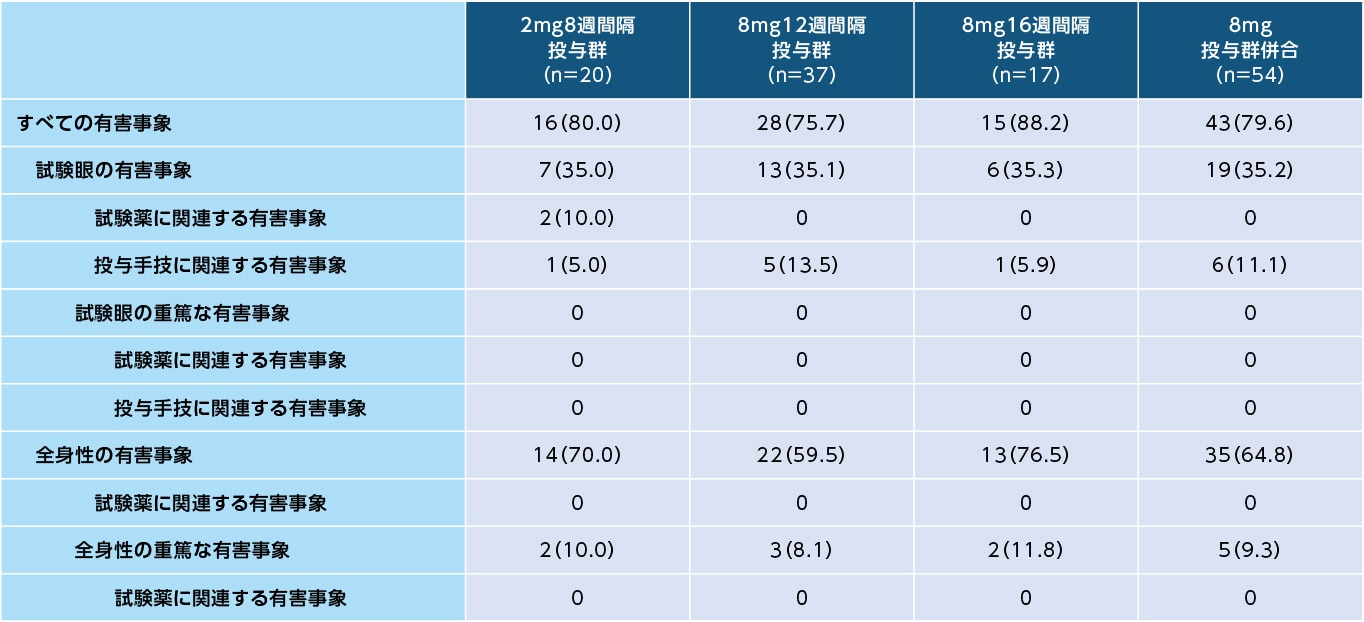

日本人

部分集団解析

日本人集団の60週間において、すべての有害事象は8mg12週間隔投与群で37例中28例(75.7%)、8mg16週間隔投与群で17例中15例(88.2%)、2mg8週間隔投与群で20例中16例(80.0%)に認められました

有害事象(60週間、SAF)

発現例数(発現割合%)

日本人

部分集団解析

日本人集団の60週間において、各群の主な有害事象、試験薬に関連する重篤な有害事象、試験薬に関連する投与中止に至った有害事象、試験薬に関連する死亡は以下の通りでした

主な有害事象(60週間、SAF)

8mg12週間隔投与群:結膜出血3例(8.1%)、悪心、上咽頭炎、節足動物刺傷、関節痛、糖尿病性腎症が各2例(5.4%)

8mg16週間隔投与群:角膜びらん、角膜炎、結膜炎、発熱、糖尿病、背部痛、糖尿病性腎症が各2例(11.8%)

2mg8週間隔投与群:高血圧5例(25.0%)、発熱、筋痙縮、頭痛が各2例(10.0%)

試験薬に関連する重篤な有害事象、試験薬に関連する投与中止に至った有害事象、

試験薬に関連する死亡(60週間、SAF)

本試験においては認められなかった

MedDRA ver.25.0

まとめ①

実臨床下において、DME治療は、

導入期・維持期ともに様々な投与方法での研究が進められてきました

黄斑疾患治療において、疾患活動性を示す血管新生や血管透過性亢進などの病態を持続 してコントロールし、長期的に視力低下を防ぐことが重要であり、SDCとはその治療達成を目指した治療目標です。

DMEを対象としたAflibercept 2mgの実臨床下での臨床研究では、主に5回の導入期投与後のT&EまたはPRN投与、初回から臨床医の投与基準に従った投与等、様々な投与方法が報告されています1-11)。

PHOTON試験では、試験薬(アイリーア8mg)の導入期の投与回数は3回、維持期の最長投与間隔は24週に設定されました12)。

近年のDMEの大規模臨床試験における課題の1つとして、対象患者に占める白人以外の人種、例えばアジア人の割合が限られることが挙げられます。

PHOTON試験におけるアジア人の割合は15%でした13,14)。

1)Khalil H, et al.: J Ophthalmol. 2023; 2023: 3165965.

2)Hirano T, et al.: Sci Rep. 2021; 11: 4488.

3)Curry BA, et al.: Ophthalmol Ther. 2020; 9: 87-101.

4)Kim YC, et al.: Sci Rep. 2020; 10: 22030.

5)Tran THC, et al.: Clin Ophthalmol. 2022; 16: 603-609.

6)Tatsumi T, et al.: Sci Rep. 2022; 12: 10672.

7)Chatziralli I, et al.: Semin Ophthalmol. 2024; 39: 96-101.

8)Korobelnik JF, et al.: Sci Rep. 2022; 12: 18242.

9)Sugimoto M, et al.: Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2022; 260: 3489-3498.

10)Sivaprasad S, et al.: Eye (Lond). 2023; 37: 2753-2760.

11)Donati S, et al.: Ophthalmol Ther. 2024; 13: 161-178.

12)バイエル薬品社内資料[日本人を含む第Ⅱ/Ⅲ相国際共同試験:PHOTON試験]承認時評価資料

13)Ibrahim FN, et al.: Eye (Lond). 2025; 39: 1249-1253.

14)Brown DM, et al.: Lancet. 2024; 403: 1153-1163.

まとめ②

アイリーア8mg16週間隔投与群において48週目まで投与間隔が16週間隔であった患者の割合は、全集団で89.1%、日本人集団で87.5%と報告されたことから、アイリーア8mgによる導入期3回+維持期16週間隔投与による持続的な疾患コントロールが期待できます

(PHOTON試験)

Focus on Vision Gain

48週目における最高矯正視力文字数のベースラインからの変化量(最小二乗平均値)は、8mg12週間隔投与群で+8.1文字、8mg16週間隔投与群で+7.2文字であり、2mg8週間隔 投与群(+8.7文字)に対する非劣性が検証されました。日本人集団では、8mg12週間隔投与群で+7.1文字、8mg16週間隔投与群で+7.5文字、2mg8週間隔投与群で+7.4文字でした。

Focus on Fluid Status

48週目におけるCRTのベースラインからの変化量(最小二乗平均値)は、8mg16週間隔投与群の全集団で-148.8μm、日本人集団で-177.7μmでした。

Focus on Treatment Burden

8mg16週間隔投与群において48週目まで投与間隔が16週間隔であった患者の割合は、全集団で89.1%、日本人集団で87.5%でした。

Safety

60週間において、全集団のすべての有害事象は8mg12週間隔投与群で328例中245例 (74.7%)、8mg16週間隔投与群で163例中126例(77.3%)、2mg8週間隔投与群で167例中123例(73.7%)に認められました。日本人集団ではそれぞれ37例中28例(75.7%)、17例中15例(88.2%)、20例中16例(80.0%)に認められました。

60週間において、全集団の主な有害事象は8mg12週間隔投与群で高血圧30例(9.1%)、 COVID-19が24例(7.3%)、8mg16週間隔投与群で高血圧25例(15.3%)、COVID-19が 18例(11.0%)、2mg8週間隔投与群で高血圧18例(10.8%)、COVID-19、上咽頭炎が各7例(4.2%)などでした。日本人集団では8mg12週間隔投与群で結膜出血3例(8.1%)、8mg16週間隔投与群で角膜びらん、角膜炎、結膜炎、発熱、糖尿病、背部痛、糖尿病性腎症が 各2例(11.8%)、2mg8週間隔投与群で高血圧5例(25.0%)などでした。

バイエル薬品社内資料[日本人を含む第Ⅱ/Ⅲ相国際共同試験:PHOTON試験]承認時評価資料